Formant un corps uni, le projet regroupe trois studios, deux appartements et une maison unifamiliale qui cohabitent dans un même volume. La villa devient ici mitoyenne, le regroupement des logements dans cette configuration dense permet à la parcelle de développer un généreux espace vert accessible aux habitants.

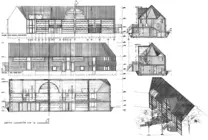

La façade sud, vers le jardin, est entièrement vitrée, les châssis de bois soulignant l'horizontalité de la construction. Le côté nord, vers la rue, est plus opaque, mais bénéficie du même principe de composition : de longues baies vitrées qui partent de la dalle du premier étage et qui rejoignent la corniche sont disposées au-dessus d'un mur en blocs de maçonnerie.

La situation semi-enterrée du rez-de-chaussée atténue la limite entre le jardin et les espaces de vie qui se trouvent à l'étage. Ces derniers sont entièrement ouverts, délimités seulement par les mitoyens, la façade arrière et la baie vitrée. Leur accès se fait par une porte qui donne directement vers l'extérieur, puis une courte série de marches encadrées par deux volumes de maçonnerie. Ces derniers prolongent les murs du rez-de-chaussée pour devenir, à l'étage, de massifs garde-corps. La monumentalisation symétrique de l'entrée, tout comme les autres éléments de composition du projet, ne sous-entend pas pour autant que le dessin de l'architecte y est autoritaire. Elle illustre plutôt la manière dont, dans cet habitat groupé autogéré, les règles classiques de composition évitent de contraindre l'usage du lieu. De fait, elles établissent les lignes esthétiques d'un espace neutre à investir avec liberté.

Antoine Wang

| Sources |

|---|

| Archives d'Adolf Yvan Skok : Dossier Héliotrope. |

| Wallonie nouvelles architectures, p.102-103. |

| «Quartier d'habitat groupé : Héliotrope à Mons» dans Architecture et Vie, n° 34, Janvier-Février, 1990, p.50-51. |