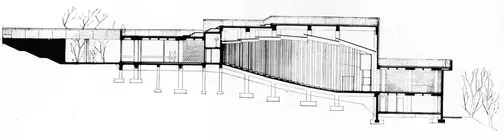

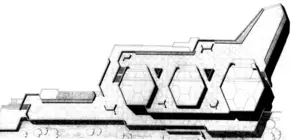

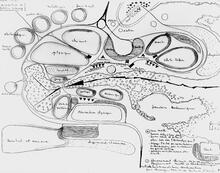

Premières constructions du genre au Sart-Tilman, ces grands amphithéâtres – ainsi différenciés des petits amphithéâtres – s'étendent à proximité des instituts scientifiques auxquels ils étaient initialement réservés. Ils s'implantent sur un terrain descendant vers la vallée du Blanc-Gravier, dont la forte déclivité naturelle permet l'étagement des gradins. Il en résulte une architecture discrète, particulièrement bien intégrée au paysage.

La vue principale qu'offre l'édifice est celle de ses impressionnantes toitures-terrasses dont les zones en surplomb traduisent le volume de chacun des trois amphithéâtres (un de 500 places et deux de 300 places). L'ensemble est complété par des locaux techniques, des espaces de travail (répétitions et séminaires) et des salles de cours qui trouvent place dans l'aile ouest.

Afin d'apporter un maximum de luminosité au hall, lieu d'accueil et de rencontre, la façade nord est presque entièrement vitrée. Le mur de pierre calcaire qui lui fait face (P. Culot, Mur de pierre d'âge viséen, 1967) poursuit le même objectif.

Contrastant avec le modernisme architectural environnant, cette œuvre est une des premières interventions artistiques du Sart-Tilman.

Édith Micha

| Sources |

|---|

| Micha Édith, Évolution de l'architecture du domaine universitaire du Sart Tilman, 2000, p.48-50. |

| Huberty J., «Le mariage entre un espace vert et un campus universitaire» dans La construction moderne, n° 5, 1970. |

| Cortembos Thérèse, Liège, Liège, Mardaga, 2004. |

| «Numéro spécial : Les services d'enseignement et de recherche» dans La Maison, n° 11, novembre, 1967, p.360-379. |