Pass (Parc d'aventures scientifiques)

Parcs et jardins Centre d'interprétation

1999 - 2002

1999 - 2002

2004

2004

2002 - 2004

2002 - 2004

2003 - 2004

2003 - 2004

Réalisé

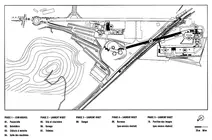

Exploité depuis 1782, le vaste site du charbonnage de Crachet-Picquery (28 ha), dénommé aujourd'hui le PASS, constitue l'un des sites houillers historiques majeurs du Borinage. Il témoigne de l'architecture industrielle des années 1950, le site ayant été tout à fait rénové dans l'après-guerre, avant sa fermeture en 1960.

L'ancien puits n° 11 est caractérisé par son châssis à molettes flanqué d'un impressionnant bâtiment-belvédère supporté par cinquante piliers en béton culminant à 17 m, de la salle des machines ainsi qu'à proximité, d'un silo et des ateliers. Après avoir été laissée à l'abandon pendant près de trente ans, la Région wallonne lance un concours visant à réhabiliter cette friche en un lieu de culture scientifique et technique avec la volonté « de marquer la rupture avec une époque révolue par la mise en scène d'un patrimoine à haute valeur symbolique » et « de redonner du souffle à une région figée et d'exorciser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la perception négative de l'environnement paysager, socio-économique et culturel ».

À la suite du premier projet avorté des architectes lauréats Pierre Hebbelinck et Alain Richard, Jean Nouvel remporte l'appel d'offres européen en 1997 pour la première phase. Partant de l'image de « l'injection de nouveaux gènes dans un corps ancien pour en faire un mutant capable d'affronter le futur », l'architecte français entend conserver l'identité et la mémoire intrinsèque du lieu, tout en affirmant la contemporanéité de sa nouvelle fonction et en accentuant la relation avec le paysage.

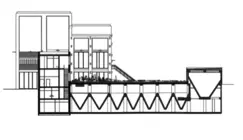

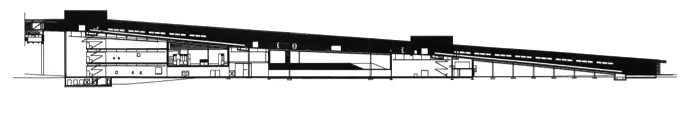

L'adjonction au belvédère d'une passerelle en structure métallique et en béton – longue de 210 m et large de 7 m et dont la scénographie a été confiée au bureau d'architecture bruxellois Lhoas & Lhoas – illustre cette volonté de manière emblématique. Réalisée dans un vocabulaire industriel contemporain, elle évoque le cheminement passé du charbon, depuis sa zone d'extraction jusqu'à celle du triage-lavoir. Fonctionnellement, elle permet de rattraper le dénivelé de 17 m entre l'entrée et le belvédère et de distribuer les différents espaces d'exposition. Le châssis à molettes, utilisé désormais comme plateforme panoramique, permet d'apprécier le site et de découvrir le paysage borain.

Les deuxième, troisième et quatrième phases, réalisées par d'anciens collaborateurs de Jean Nouvel, se concentrent sur la réhabilitation du silo à l'entrée du site. Auparavant utilisé comme espace de stockage, il est aujourd'hui destiné à l'organisation d'événements. La charnière, le garage, les trémies, le hangar sont transformés respectivement en locaux de service, en salle de réunion, en salle polyvalente et en lieu d'exposition.

La cinquième phase dote le PASS du Pavillon des images hébergeant une salle polyvalente pour spectacles vidéo 3D, un auditorium de deux cents places, ainsi qu'une cafétéria.

Cécile Isaac et Lamya Ben Djaffar

| Sources |

|---|

| Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles et Quévy, Wavre, 2006. |

| Nouvel Jean, Nouvel Jean, Archives de Jean Nouvel : Dossier PASS. |

| Providence Jean-Marc, «Le Parc de l'Aventure scientifique» dans Les Cahiers de l'Urbanisme, n° 24, Printemps, 1999, p.61-64. |

| Holoffe Etienne, «Pass // Frameries» dans A+, n° 183, août - septembre, 2003, p.64. |

| Eggericx Laure, «Le patrimoine du Pass» dans Les Nouvelles du Patrimoine, n° 105, juillet-aôut-septembre, 2004, p.14-16. |

| Holoffe Etienne, «Evolution industrielle» dans A+, n° 183, août-septembre, 2003, p.62-71. |

| Nouvel Jean, «A propos du Crachet» dans Les Cahiers de l'Urbanisme, n° 24, Printemps, 1999, p.53-60. |